MURIÓ VERGEZ. Secuestrador, torturador, violador y asesino serial, ya no apestará la tierra

Se ha muerto Héctor Pedro Vergez, torturador y asesino, uno de mis bativillanos favoritos sobre quien escribí mucho antes y después de que Pájaro Rojo existiera (si tienen curiosidad fíjense acá). Curiosamente, y a pesar de que me veo con Ragendorfer muy a menudo, no tenía la menor idea de que estuviera haciendo su obituario (tampoco sabía que el infame genocida hubiera muerto). Una de sus víctimas fue el montonero Horacio Pietragalla, conocido como Chacho Charter (padre del futuro secretario de Derechos Humanos homónimo) por haber formado parte de quienes acompañaron a Perón en su regreso al país desde Roma aquel 17 de noviembre de 1972. Según un horrorizado gendarme que vigilaba a los detenidos-desaparecidos alojados en La Perla, no sólo torturó y asesinó a Pietragalla, sino que luego de torturarlo mató a un conscripto al que se acusaba de haber entregado o querido entregar un cuartel a sus compañeros del ERP. Y que lo hizo estaqueándolo y enrollándole la resistencia de una plancha alrededor de la cabeza antes de enchufarla. Otras muestras de su abyecta catadura son descriptas por Ragendorfer en la crónica que publico mas abajo.

Pero antes una digresión. He tenido relaciones absolutamente involuntarias con este monstruo. Lo vi personalmente dos veces y también tuve en Barcelona una relación afectiva con una de sus víctimas, Cristina Zamponi. La primera vez que lo vi fue, calculo que a fines de 1989 o principios de 1990. Fue por orden de Luis Eduardo Duhalde, director del diario Nuevo Sur. Vergéz se había apersonado en la redacción quejándose de que hubiéramos denunciado que trabajaba en la Secretaría de Energía protegido por el ministro, bajo el ala del ministro, Julio César «Chiche» Aráoz. Los muchachos de la Seguridad del diario, que eran de «la Fede» lo habían repelido, conminándolo a que esperara en el bar de enfrente. Allí fui, me tendió la mano y, sorprendido, se la di antes de sentarme. Reparé esa indebida cortesía diciéndole que sólo aceptaba hablar conmigo si me prometía darme mi ficha de los servicios. Cumplió y me la trajo en un segundo encuentro –en el que evité cualquier contacto físico–, impresa en un papel con el marbete de una empresa privada de seguridad, signo de los tiempos. (*)

Pasó mucho tiempo hasta que volví a verlo. Fue en el penal de Marcos Paz adónde había ido a visitar a Omar Chabán. Estaba sentado hablando con el infortunado empresario de Cemento y Cromañón cuando sentí un leve toquecito en la espalda, me di vuelta y me topé con un hombre que me tendía la mano. No lo reconocí y se la di, de lo que me arrepentí en el momento.

En fin, nunca, que yo sepa, le di la mano a un genocida. Excepto a este, al que, horror. se la di dos veces.

Ahora si, los dejo con Ragendorfer:

Murió Vergez: el represor que se obsesionó con la esposa de una de sus víctimas

Falleció este 12 de abril. Se jactaba de haber sido el creador del centro clandestino de detención La Perla. El recuerdo de una entrevista con quien era famoso por los tormentos que usaba.

El 12 de abril, fue hallado muerto en su lecho del Complejo Penitenciario de Bouwer, en Córdoba, el represor Héctor Pedro Vergez, quien cumplía allí una condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Como Alfredo Astiz, el tipo fue una estrella del terrorismo de Estado. Sin disimular aquella condición, circuló con absoluta tranquilidad durante las dos décadas posteriores a la restauración democrática. Ya en 2011 terminó en el banquillo de los acusados. Había que verlo allí, con el cuerpo doblado en dos y la cara tapada por sus manos. Las cámaras lo acribillaban igual.

Curiosamente, el Tribunal Oral Federal Nº 5 comenzó a juzgarlo en el Día de la Primavera. Se lo imputaba por las desapariciones del empresario Julio Gallego Soto, del funcionario ministerial Juan Carlos Casariego de Bel y del militante del ERP Javier Coccoz. Se le atribuía el secuestro de la pareja de este último, Cristina Zamponi, y su pequeño hijo; ambos fueron los únicos sobrevivientes. Ella, desde algún lugar de la sala, lo escrutaba. Vergez seguía con el cuerpo doblado. Luego, muy despacio, se incorporó. Sus ojos, entonces, se multiplicaron en las pantallas de TV.

El otrora todopoderoso jefe del campo de concentración cordobés La Perla vivía en un departamento ubicado en la calle Rodríguez Peña 279, de Capital. Allí lo llamé en junio de 2004 por una entrevista periodística. Su voz sonó quejumbrosa, como afectada por una dolencia. Y, en efecto, dijo hallarse “muy enfermo”. El encuentro recién se concretó el 2 de julio. Esa tarde me recibió con una helada cortesía. Tenía las mejillas hinchadas y una mirada agrisada e insondable, como si su salud atravesara una etapa terminal. Grande fue mi sorpresa cuando admitió que, simplemente, había padecido una gripe. Después se dejó caer en una silla. Su hábitat era austero. En aquel pequeño living sólo había una mesa de fórmica, otras tres sillas y un televisor que emitía imágenes sin sonido. Al rato llegó una mujer menuda, levemente ajada y teñida de rubio. Era Alicia, su mujer. Nos ofreció café.

Vergez, entonces, abordó un tema técnico: “La nuestra fue una guerra de inteligencia. Las batallas se liberaban en los interrogatorios. Eso no siempre implicaba la tortura sino una pugna psicológica muy sutil con el detenido”. Dijo haber salvado vidas, apiadándose a veces de sus presas, algunas de las cuales, incluso, pudieron salir del país gracias a sus buenos oficios. “Pero ellos me traicionaron, diciendo falsedades sobre mi persona”, admitió, con un dejo de rencor.

Poco después, ya más en confianza, diría: “La Perla fue mi hija, mi obra. Yo la hice”.

La fama de “Vargas” o “Gastón” –como se hacía llamar por los esbirros del Batallón 601– había nacido antes de la dictadura, cuando formó parte del Comando Libertadores de América, una versión cordobesa de la Triple A. Su ladero en esos días era el comisario Pedro Telleldín –padre del implicado en la causa AMIA–, con quien compartió inolvidables hazañas, como la bomba que hizo volar la rotativa del diario La Voz del Interior, ubicada en el barrio Alta Córdoba. También se le adjudicó al dúo la matanza de la familia Pujadas y la de nueve estudiantes bolivianos, cuyos cuerpos torturados aparecieron en un camino situado en las afueras de la ciudad. Idéntica suerte corrieron otras tantas personas secuestradas en 1975, como Susana Luna, que antes de recibir el tiro de gracia fue salvajemente mutilada. Y Marcos Osatinsky, un ex jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y jefe de Montonetos, al que él asesinó arrastrándolo por una ruta encadenado a un auto. Luego, dinamitó su cadáver. Al concluir ese año, fue puesto al frente del penal militar Campo de la Ribera, ya convertido en un centro clandestino.

Allí supo destacarse por sus “sutiles pugnas psicológicas” con los prisioneros: en una ocasión llevó en helicóptero a un muchacho de la JP, al que amenazaba con tirar, mientras lo tenía colgado de un tobillo. Después pasó a La Perla, donde asistió a la etapa más fructífera de su carrera.

Pero en esa tarde de 2004, a los 62 años, acodado sobre la mesa de fórmica y fumando un cigarrillo tras otro, “Gastón” insistía en describirse como un lobo solitario que fue tras la “subversión” sin más armas que su propio olfato. Entonces se vanaglorió de haber “doblado” a quien en 1977 era nada menos que el jefe de inteligencia del ERP, Javier Coccoz, cuyo nombre de guerra era “Teniente Pancho”. Éste había sido secuestrado el 9 de mayo en un callejón de Lanús. Y se simuló un enfrentamiento con el propósito de hacer creer que él había muerto. En realidad fue llevado a un sótano del Batallón 601. Vergez lo interrogó durante casi un mes hasta lograr un pacto: sacar del país a su mujer, Cristina Zamponi, y al hijo de ambos, además de negociar su liberación. Los logros de aquella empresa con el tiempo se le volvieron en contra. El capitán cumplió con la mitad del trato. Y comenzó a frecuentar a esa mujer, llevándole misivas de su compañero. La obsesión del capitán por ella inquietó a sus propios camaradas de armas. Cristina y su hijo viajaron hacia París a mediados de junio. Al respecto, ahora diría:

–Ella al final me traicionó porque volvió a conectarse con el ERP.

–¿Cómo lo supo?

–Por un reportaje a Gorriarán Merlo, donde él habla de ella y de mí.

Lo cierto es que Vergez no cumplió con la otra mitad del pacto:

–Ignoro lo que pasó con Pancho. Creo que está desaparecido.

Pero el paso de ese hombre por las mazmorras del Batallón 601 había dejado sus frutos. El más visible fue el secuestro del director del diario El Cronista Comercial, Rafael Perrota, el 13 de junio de ese año.

Vergez siempre negó su vínculo con ese hecho. Pero en su casa, dijo:

–Para nosotros, su relación con el ERP fue una sorpresa. Cayó en una cita envenenada con Pancho.

–O sea, fue usted quien secuestro a Perrota.

El militar vaciló:

–Mire, no sé bien cómo fue el asunto. El procedimiento no lo hicimos nosotros. Se lo juro.

Las infidencias de Pancho también guiaron a la patota de Vergez hacia Julio Gallego Soto, un antiguo delegado de Perón durante su exilio en Madrid. Su secuestro ocurrió el 7 de julio de 1977. Mucho tiempo después, en 1998, amparado por la legislación menemista, Vergez le confió al hijo de su víctima haber comandado tal operativo. Sería su ticket hacia la desgracia.

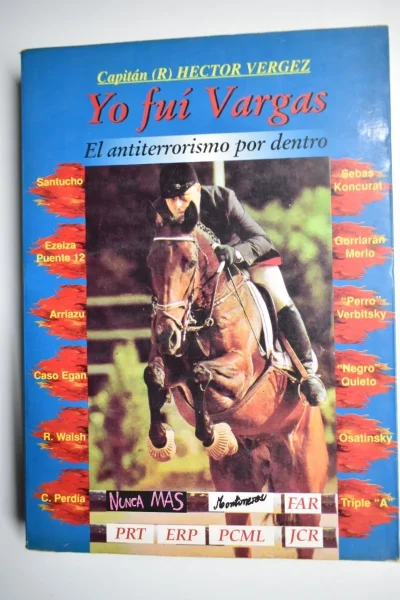

Vergez pasó a retiro en 1979. Desde entonces alternó su incorporación inorgánica en la SIDE con la iniciativa privada: fue directivo de Condecor, una financiera vinculada al otrora vicepresidente radical Víctor Martínez. No pocos denunciaron que comercializaba muebles de desaparecidos en sociedad con el futuro ministro menemista Julio César Aráoz. Se puso al frente de una banda de usureros que cerraba negocios con gente acorralada por las deudas con prestamistas. Fue operador oficioso de la causa AMIA (N. del E. enviado a procurar que Telleldín desviara las investigaciones a un punto muerto) y hasta se dio el lujo de escribir un libro autobiográfico. Pero en aquel atardecer de 2004 dijo estar económicamente quebrado. Y se ofreció a dar más datos a cambio de dinero.

Un ramalazo de preocupación le azotaba el rostro. Y en el momento de la despedida, deslizó: “Sólo me falta el tiro de gracia de la Corte Suprema”. Se refería al inminente fallo del máximo tribunal sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Vergez remató el tema con la siguiente reflexión:

–Estos hijos de puta tardaron más de 20 años. Pero al final nos están metiendo presos a todos.

Dicho esto, cerró la puerta. Nunca más lo vi.

En junio de 2005, un histórico fallo de la Corte Suprema invalidó las Leyes del Perdón. El 8 de agosto de 2006, Vergez fue arrestado. Horas más tarde, Víctor Gallego Soto lo identificó en una rueda de presos como el tipo que, en 1998, le reconoció haber secuestrado a su padre.

Eran otros tiempos para la franqueza.

Ahora empezó a tomar sus primeras lecciones de arpa.

………………………………………………….

NOTA:

Respecto a mi ficha, el original bien podía ser del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército o de la SIDE en la cual Vergez parece haber revistado como agente inorgánico durante la breve gestión de Juan Bautista «El Tata» Yofre. Como ya dije, tenía el membrete de una agencia privada de seguridad en la que se habían reciclado muchos «batatas». La información correspondiente a los años 70 era veraz y certera (seguramente producto de dichos de prisioneros torturados o doblados, vueltos colaboradores) pero la de los años ’80 era un cachivache. Baste decir que sostenía que integraba una célula castrista dirigida por Rogelio García Lupo (a quien en aquellos años solía ir a visitar a la redacción de El Periodista) e integrada también por una jovencísima Nancy Pazos (que a fines de los ’80 hacia sus primeros pininos en periodismo en El Porteño) e incluso que los tres viajábamos regularmente a Cuba.